Die Stadt Kaub

Der Name Kaub kommt wahrscheinlich aus dem keltischen "Cabi" was kleines Haus heisst oder dem lateinischen Cubare, was Lagerstätte bedeutet und auf die Schieferlager hinweisen könnte. Die 3. Variante ist die Legende vom Hl. Theonest. Der wurde in Mainz wegen seines Glaubens gemartert, in ein durchlöchertes Weinfass gesteckt und in den Rhein geworfen. Er soll in Kaub wieder erwacht und gestrandet sein, dort den Menschen den Christglauben und den Wein zu bringen. So könnte sich auch der Name Kaub von Cuba Vini ableiten lassen.

Urkundlich wurde Kaub erstmals in der Veroneser Schenkung von Kaiser Otto II. im Jahr 983 erwähnt. Kaub gehörte über 500 Jahre zur Kurpfalz. Dann gehörte es bis 1886 zu Hessen Usingen und dem Herzogtum Nassau an. Kaub hat auch seinen Platz in der europäischen Geschichte. Während der Befreiungskriege des Tyrannischen Jochs Napoleons, ging hier in der Neujahrsnacht 1813/1814 Marschall Blücher mit 50.000 Soldaten, 15.000 Pferden und und 182 Geschützen über eine von russischen Pontonieren gebauten Pontonbrücke über den Rhein. Diese Aktion dauerte bis zum 6. Januar.

Die Bevölkerung von Kaub lebte hauptsächlich von der Schifffahrt, dem Weinbau und dem Schieferbergbau. Mit dem Rückgang der Berufe ging auch die Einwohnerzahl von 2500 in den 50er Jahren auf heute 850 zurück.

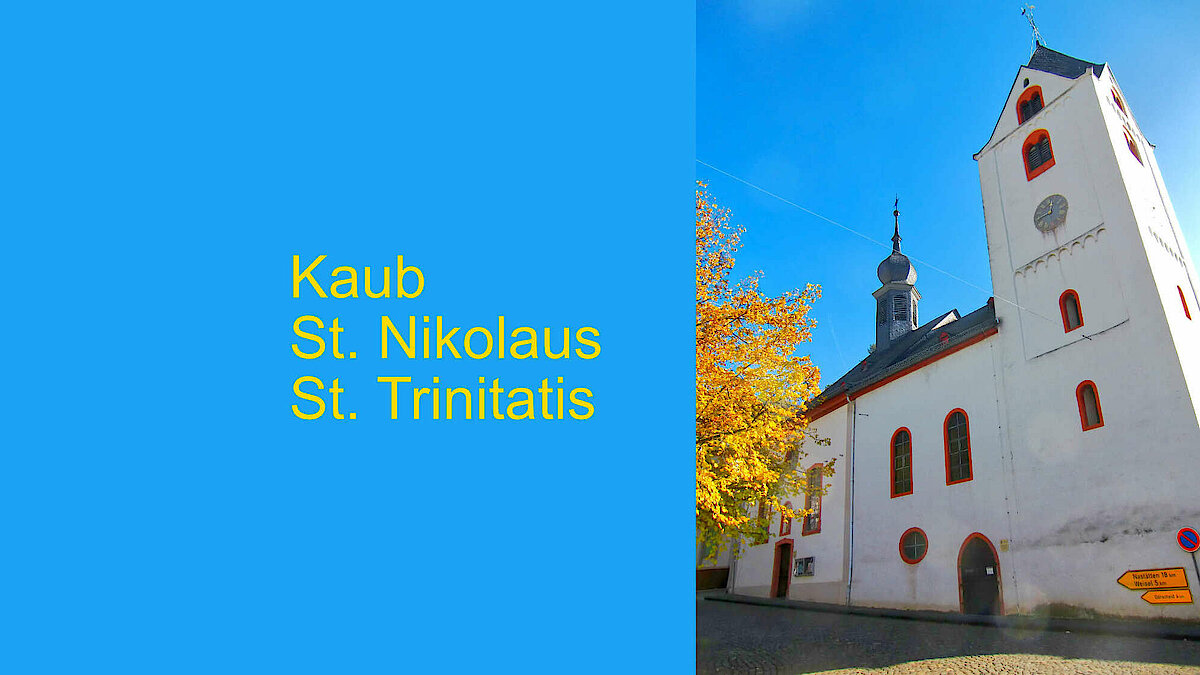

Kirche St. Nikolaus

Die Kirche wurde im 12. Jahrhundert ursprünglich als Wehrkirche im romanischen Stil erbaut. Nach Einführung der ev.-lutherischen Religion im Jahr 1560 fand nur noch reformierter Gottesdienst statt. Nach der Regierungsübernahme der kath. Linie Pfalz-Neuburg im Jahr 1685 wurde das pfälzische Kirchensimulateum gegründet und so durften auch Katholiken wieder ihre Religion ausleben. 1686 gründet sich eine katholische Gemeinde und bis 1707 wird die Kirche Simultan genutzt. 1707 wird der Chorbogen zugemauert und nun dient der Chorraum den Katholiken, das Langhaus den Protestanten als Kirchenraum. 1770 wird der alte Chorraum abgerissen und in den Jahren 1771 und 1772 durch den Neubau der St. Nikolauskirche im Spätrokkoko-Stil errichtet (einziger im Bistum Limburg). Das Dach der neuen Kirche war mit einer Haubenlaterne, einem sogenannten Dachreiter, ausgestattet, in denen sich zwei Glocken befanden.1954 wurde die Kirche unter Pfarrer Urlichs umgebaut und erweitert. Die Glocken hängen nun in einem separatem Glockenstuhl oberhalb der Kirche.Die Holzschnitzarbeiten sind von Paul Eggel, einem Bekannten pfälzischem Holzschnitzer. Der Kreuzweg ist eine Kopie von Januarius Zicks Kreuzweg, der in Augsburg hängt. Im Kirchenbesitz befinden sich noch wertvolle Gegenstände wie Zimborium, Messkelch und Monstranz, die zum Teil aus der Werkstatt des Goldschmiedmeisters Johann Zickl stammen. Die Orgel ist eine Kleis-Orgel von 1898. Ein Kunstwerk von 1430 ist noch erwähnenswert. Die sogenannte Kauber Madonna, eine 1,30 m hohe Lindenholzfigur, die im 30jährigen Krieg entwendet wurde und heute im hessischen Landesmuseum in Kassel steht. Der Kauber Heimat- und Kulturverein ließ eine Replik davon anfertigen die bis heute in der Kauber Nikolaus Kirche steht.

Kauber Madonna

Die um 1420 von einem unbekannten Meister geschaffene "Cauber Madonna" ist eines der bedeutendsten Werke dieser Epoche.

Sie ist 135 cm hoch,aus Lindenholz geschnitzt und farblich gefasst. Die Farbe des Gewandes ist weiß mit goldenen Borten und Saum.

Das Mantelfutter ist azuritfarben gehalten, Kronenkranz und Sockel zinnoberrot.

Die Madonnenfigur wurde höchstwahrscheinlich schon nach Einführung der Reformation in der Kurpfalz und damit auch in Kaub, also um 1560, aus der Kauber Kirche entfernt. Nach dem 1. Weltkrieg tauchte sie in Frankfurt am Main wieder auf Das Hessische Landesmuseum hat die Madonna 1914 erworben.

Alle Bemühungen, die Madonna wieder nach Kaub zu holen schlugen in der Folgezeit fehl, so dass der Heimat- und Kulturverein Kaub sich entschloss eine Nachbildung der „Cauber Madonna" schaffen zu lassen. Bildhauer Wieland Graf aus Eichstätt schuf die originalgetreue Kopie dieser Madonnendarstellung. Lediglich die Krone, die bei dem Original abhanden gekommen ist, wurde ergänzt.

Die farbliche Fassung nahm der Kasseler Museums-Restaurator Winfried Schurm vor.

Am 24. Oktober 1998 wurde die Kopie der "Cauber Madonna" als Leihgabe des Heimat- und Kulturvereins Kaub in der katholischen Kirche aufgestellt.

Ökumene

Doppelkirche: ein Dach - zwei Konfessionen

Die katholische und die evangelische Kirche von Kaub bilden eine bauliche Einheit. Der Bau der ursprünglichen Kirche wird in das 12. Jahrhundert datiert. Im Verlauf der Reformationszeit wurde der Chorbogen der Kirche zugemauert. So entstanden 2 Kirchen unter einem Dach: die evangelische im bisherigen Langschiff und die katholische im ehemaligen Chorraum. 1769 wurde der Chorraum abgerissen und 1770 -1772 nach Nordosten hin die katholische Kirche im Spätrokokostil erbaut. 1953/54 wurde der heutige Chorraum mit darunterliegender Sakristei angebaut. Nach Einbau einer Warmluftheizung wurde 1997 der Fußboden und der Anstrich von Decke und Wänden erneuert.

Dass die Kirchengebäude der beiden Konfessionen unter einem Dach vereint sind, hat spürbare Folgen im Leben der Gemeinden. In Kaub spielt die ökumenisch-geschwisterliche Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Die Ökumene wird hier in vielfältiger Weise gelebt. Als herausragende Elemente sind zu nennen die Ökumenische Bibelwoche im Januar, 6 Ökumenische Bibelabende im Jahr, Ökumenische Gottesdienste zu besonderen Anlässen, und die Durchführung von Weltgebetstag und des Martinsfestes. Der Ökumenischer Seniorenkreis trifft sich sechsmal im Jahr zu einem Nachmittag mit geistlichem Impuls, Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und Vorträgen. Außerdem gibt es Ausflüge zu interessanten Zielen.

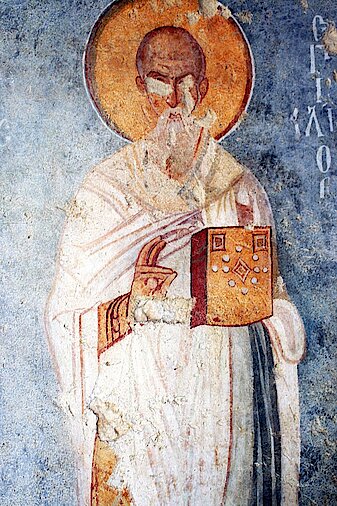

Nikolaus von Myra

Er lebte wahrscheinlich im 4. Jahrhundert als Bischof in der Stadt Myra in der heutigen südlichen Türkei. Ein Kranz von Legenden überdeckt sein Leben. Er wurdezu einem der beliebtesten Volksheiligen in der Ost-und Westkirche. Alle Legenden drehen sich um seine Bereitschaft mit den Hilfsbedürftigen zu teilen. Besonderen Aufschwung erfuhr seine Verehrung durch die Überführung seiner Reliquien von Myra nach Bari 1087 Er ist bis in die heutige Zeit der besondere Schutzpatron des Schifferstandes

Bildergalerie

Bildergalerie